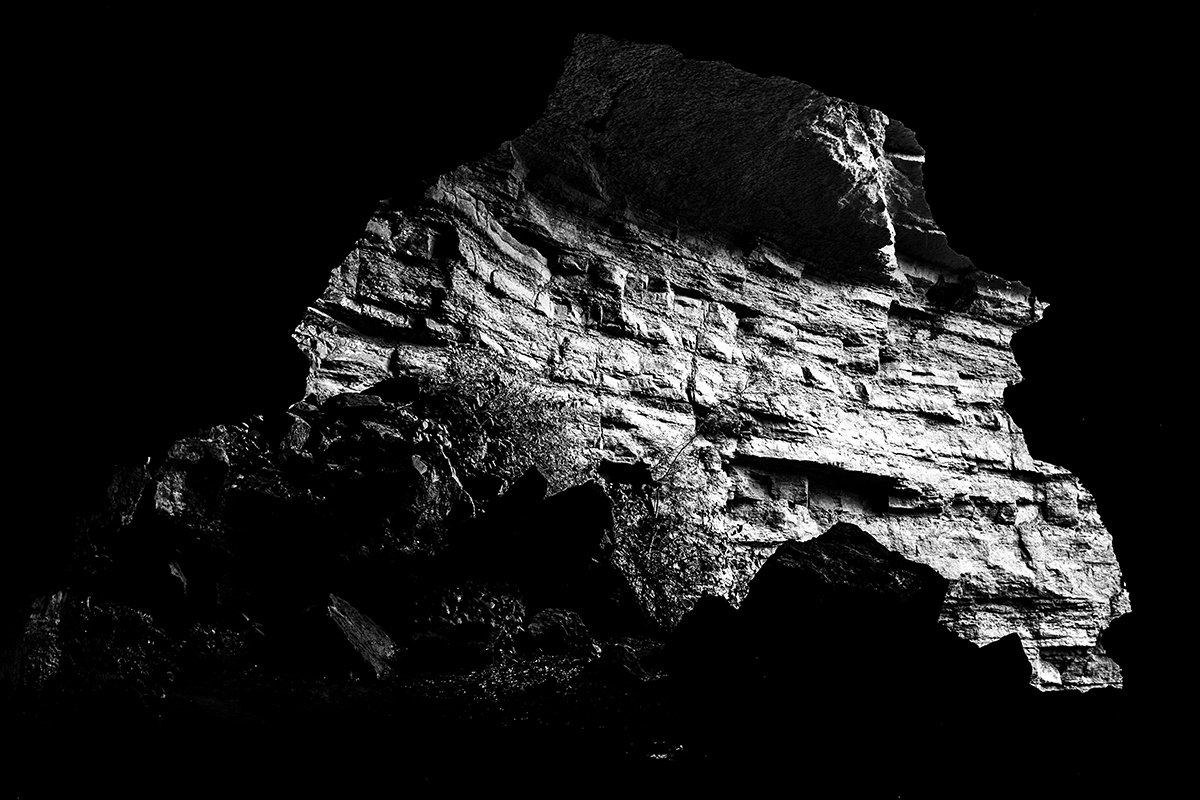

La luz en la oscuridad

Caminar en la montaña se convirtió en un acto de resistencia frente a la urgencia constante y a la claridad fácil que organiza el mundo hacia afuera. No como destino ni como logro, sino como una decisión de ritmo. El cuerpo marca el paso y la mente aprende a seguirlo. A medida que avanzo por el territorio, algo similar ocurre hacia adentro. El pensamiento se afloja, pierde dirección, se vuelve errante. Aparecen imágenes, recuerdos, asociaciones sueltas, no como respuestas, sino como señales de un estado distinto, cercano a la ensoñación.

La montaña no funciona como escenario, sino como presencia activa. Sus pendientes, sus sombras, sus claros y sus pausas, modulan el ritmo interno. Caminar se vuelve una práctica de atención donde el paisaje no se observa, sino que se escucha. Avanzar implica adentrarse, y adentrarse supone atravesar zonas incómodas, silenciosas, poco visitadas. Es un tránsito que no se presenta como amable ni evidente, y por eso mismo, suele evitarse.

Con el paso del tiempo, algo se vuelve claro en la experiencia. Aquello que se ofrece como fácil, visible y compartido invita a avanzar sin fricción, a permanecer en la superficie de lo inmediato. En cambio, el camino que conduce a una forma más profunda de claridad, rara vez se presenta como luminoso. Se manifiesta opaco, exigente, poco atractivo. No promete, no seduce, no garantiza nada. Exige atravesar.

Aquí, la sombra no es un destino ni un refugio permanente, sino el tramo necesario donde la percepción se afina y el ruido disminuye. Es el espacio donde la mirada se desacelera y la atención comienza a cambiar de forma. La luz no aparece entonces como recompensa ni como promesa visible, sino como una experiencia frágil, que solo puede sostenerse después de haber transitado lo que no brilla.

La oscuridad interior, hecha de miedos, dudas, memorias y silencios no resueltos, se revela como un territorio fértil cuando es acompañada sin juicio. No se trata de disiparla ni de superarla, sino de habitarla el tiempo suficiente para que algo en ella comience a ordenarse, sin imponerse.

La fotografía funciona aquí como una herramienta de traducción. Cada imagen no registra únicamente un paisaje, sino el instante en que ese paisaje abrió una fisura en la interioridad. Las fotografías son huellas de transformaciones invisibles, fragmentos de una experiencia que no se deja fijar del todo.

Así, La luz en la sombra permanece abierta. No como un recorrido concluido, sino como una invitación a volver a entrar, a sostener el paso por lo incómodo y lo silencioso, sabiendo que es en ese tránsito, y no en la claridad inmediata, donde, a veces, la luz comienza a hacerse visible.